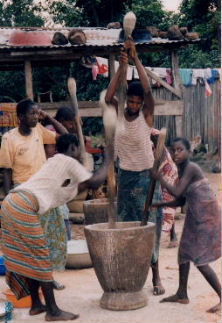

「西アフリカの食文化」と聞いて読者の皆様はどのようなイメージを持たれるだろうか。筆者(当時農林水産省技術協力課)は1998年に日本財団が組織し、コートジボアールとブルキナファソに派遣した「発展途上国を対象とした実情調査」に参加する機会を得、その中で実際に西アフリカの食文化に接することができた。本号から10回シリーズで西アフリカの豊かな食文化と、それに相反する厳しい現状について紹介する。 第1話 アフリカの餅は芋の餅 (写真にマウスを当てますと簡単な説明が出てきます。)

我々を魅了したこの西アフリカの餅、フゥトゥは、茹でたヤムイモを日本の餅のよう搗いて作るのである。食堂の調理場からドタッ!ボタッ!と聞こえていたのは、フゥトゥを搗く音だったのだ。これに使われる杵は「縦杵」(お月様で兎が搗いているあれ)である。後日、同国内の農村部でもトウモロコシをこの縦杵と木臼で搗いて粉にしている風景を見かけた。縦杵はこの地域の特徴的な調理用具のようだ。 茹でたヤムイモをそのまま食べることもできるのに、どうしてこのような手間暇をかけるのだろう。「そのほうが美味しいから。」と言ってしまえばそれまでだが、中尾佐助先生はご著書の中で、この加工法はヤムイモの毒抜きに起源するのではないかと推測されている。ヤムイモにはそのまま食べられない有毒種があり、これを搗き潰して水で晒し、毒抜きを行っているのだ。この作業工程がフゥトゥの製造方法に受け継がれているとのことだ。コートジボアールを含む西アフリカの熱帯雨林気候地帯はヤムイモ栽培に適し、「ヤムベルト」とも呼ばれる。この気候風土がヤムイモの餅という食文化を育んできたのだ。 サバンナ気候の隣国ブルキナファソでも同じ様なヤムイモ食品を食べる機会が得られた。ただし、コートジボアールに出稼ぎ経験のある店主によるコートジボアール料理店でである。かのフゥトゥの味が忘れられなかった我々は、この店でも同じ料理をオーダーしたつもりであったが、出てきたのはコッペパン型の粘り気の少ないものだった。それはそれで美味しかったが、餅と言うより蒸しパンとマッシュポテトの中間のような食感であった。「やっぱり本場で食べないと違うのかなぁ」と思っていたのだが、後に調べてみると、ここで食べたのは「フゥフゥ」といって別の食べ物だったようだ。これはフゥトゥと同じようにヤムイモを杵で搗いて作るのであるが、ヤシ油を加えて餅状にはしないところが異なるようだ。店主の話によるとフゥフゥもフゥトゥも本来ヤムイモで作るのだが、安価なキャッサバで作る店が増えてきているそうだ。味は断然ヤムイモの方が美味しいとのことで、「うちはもちろんヤムイモ100%だよ!」と誇らしげに言っていた。 帰国後、このフゥトゥの感動を我が妻にも感じてもらおうと、スーパーで買った長芋(これもヤムイモの仲間)を茹でて、スリコギでボタボタと搗いてみた。それらしいものができたので、「これはフゥフゥといってな・・・・」と蘊蓄を傾けたが、いざ食べてみると、これが不味かった。あの魅惑のモチモチ感はなく、ただのアクの強いマッシュポテトだった。妻はその失敗作を一口食べて、夫をいぶかしげに一瞥し、大きくため息をついた。 食の科学(2003年1月号)掲載分 Carlosの喰いしごき調査委員会 |